晶体的形态,远非教科书中描绘的完美几何体。理论上,其理想形貌由热力学平衡所限定,如同一个在无扰动环境下精心构筑的蓝图。然而,在真实世界中,晶体生长是一场受动力学条件主导的动态过程。析晶环境中的任何风吹草动——温度、压力、杂质——都会在其最终的建筑形态上留下不可磨灭的印记。因此,我们看到的晶体,往往是理论与现实激烈博弈后的产物,其千姿百态的形貌本身就是一部记录其“成长史”的档案。机械地用结晶学习性去套用实际晶体的复杂形态,无异于缘木求鱼。

光学显微镜为我们打开了通往微观世界的第一扇窗,但它呈现的,本质上是一个个二维切面。我们的任务,就像一位考古学家,需要拼接无数张碎片化的二维图像,在大脑中费力地重建出目标物体的三维立体概念。

透射显微镜通过观察厚度小于30微米的薄片,在有限的空间内确实能让我们窥见细小晶体的三维轮廓。但其较低的分辨率和过短的焦深,使得精细的相界信息变得模糊不清。为了突破这一瓶颈,研究者们发展出制备10至20微米超薄片的技术,以求更清晰地洞察晶体间的结合状态。

方法的选择,完全取决于研究对象的内在特征。以电熔白刚玉为例,其晶体巨大,结构相对简单。但其内部常常包裹着微量的氮-碳化钛(Ti(C,N))。如何直观地展现这些包裹体的三维生长形态?如果采用扫描电镜(SEM)观察断口,破碎的表面很难提供一个完整的形貌;如果制成抛光片,无论是反射光显微镜还是SEM,都只能得到一个平面的二维截面。

这里的破局点在于利用不同物相的光学特性。刚玉是无色透明的,而氮-碳化钛不透明。利用这一差异,将样品磨制成约30微米厚的薄片,在透射光下观察,氮-碳化钛在透明刚玉基体中的精细树枝状结构便一览无余,生动地呈现在眼前。这种对整体结构的捕捉,有时比追求局部的高分辨率更为重要。可以想象,若将此薄片用离子束进一步减薄至透射电镜(TEM)的观察尺度,恐怕反而会破坏这种宏大而完整的结构美感。

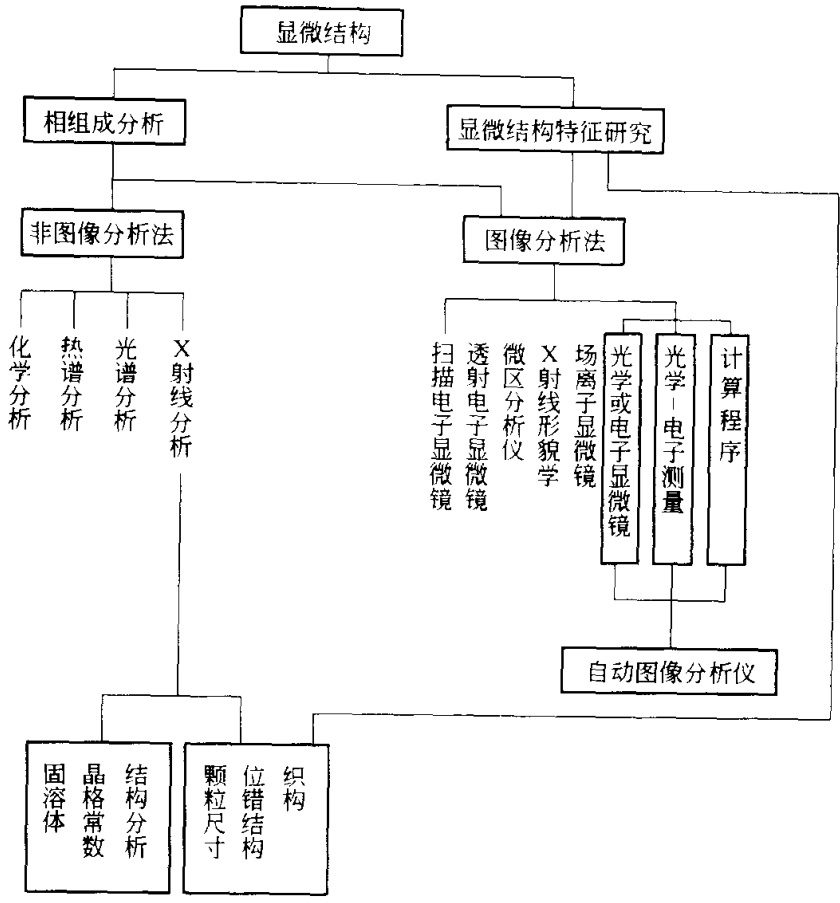

图0-a 显微结构分析的研究方法

一旦脑海中建立了这种三维印象,当我们回头再看抛光片上那些不规则的二维小颗粒时,就能立刻将其与立体的树枝晶联系起来,形成完整的形貌认知。同样,在液相中析出的尖晶石,通过薄片法也能展现出其完美的八面体形态,这些图像蕴含的科学信息不言而喻。

当然,光学显微术的武库远不止于此。反射光显微镜对于反射率差异显著的相结构、固溶体脱溶以及浓度梯度扩散现象的观察效果极佳。例如,锆英石在氧化铝作用下分解的图像,可以清晰分辨出五个物相:保持原颗粒轮廓的ZrO₂微粒团、晶间的玻璃相、基质中被莫来石包裹的残余刚玉,以及气孔。其图像的清晰度和信息量,在某些方面甚至不输于SEM。而通过附加相衬(如效果极佳的Nomarski干涉相衬)、荧光、阴极发光等装置,光学显微镜还能解锁更多维度的观察能力,让隐藏的相界变得清晰,让特定的物相发出绚丽的色彩。

然而,拍摄一张高质量的光学显微照片,是一门融合了科学与艺术的技艺。即便有了自动曝光,但核心的科勒照明(Koehler illumination)校准,依然依赖于操作者的经验与技巧。物镜的选择、视场的构图,每一个环节都影响着最终图像所传达信息的准确性与美感。一张完美的显微照片,应当如同一篇精炼的论文,无需赘言,便能让同行准确判读其结构内涵。

如果说光学显微术是在“看清”,那么扫描电镜(SEM)则是在“触摸”。在千倍以下的尺度,SEM观察抛光片的效果与反射光显微镜或许差异不大。但其真正的杀手锏,在于观察样品最真实的表面状态——那些由原子和分子在生长过程中留下的真实足迹。

以烧结镁砂为例,传统显微观察对其结构的描述通常是“方镁石晶体呈粒状,由硅酸盐相胶结”。这种描述是宏观的,也是模糊的。只有在SEM下,我们才能清晰地看到方镁石晶体表面令人惊叹的台阶生长现象。这些高度在0.2至0.3微米、间距常小于1微米的微观台阶,是晶体生长理论在现实世界中的直观展现。有趣的是,尽管烧结镁砂并非典型的液相析晶产物,但其内部存在的少量液相,无疑为这种生长机制的发生创造了条件。

这一发现并非孤例。高纯度的烧结氧化铝(α-Al₂O₃)、电熔镁铝尖晶石,在其自由表面都呈现出极其相似的台阶形貌,尺寸都在同一数量级,极富规律性。这些关键的结构信息,是光学显微镜无法企及的,只有SEM才能捕获。

SEM在观察气相反应产物时同样威力无穷。无论是SiC、Si₃N₄等合成纤维,还是高炉炉底再结晶生成的完美立方体氮-碳化钛晶体,SEM提供的三维形貌都给予了研究者全新的认知。更令人意外的是,在几乎不含锌的炼铁原料中,竟发现了形态为六方双锥的红锌矿(ZnO)。考虑到锌的低熔沸点,它如何在高温的炼铁环境中被氧化并结晶,这个意外发现本身就构成了一个极具价值的研究课题。它雄辩地证明,先进的分析手段不仅能验证已知,更能揭示未知。

同样,一些长期存在的理论推论,也需要显微结构的直接证据来证实或证伪。例如,曾有观点认为MgO-C耐火砖在使用后会形成一层“氧化镁致密层”以提高抗渣性。这听起来符合热力学推断,但在无数用后残砖的显微结构分析中,人们从未发现过所谓的“致密层”,只观察到少量气相反应生成的氧化镁纤维。这清晰地表明,理论推论与实际发生的微观过程之间,可能存在巨大的鸿沟。

显微结构分析的革命性进展,来自于电子探针(EPMA)与扫描电镜的联姻。现代能谱仪(EDS/EDAX)甚至可以精确测定碳、氮、氧等轻元素,这极大地拓展了分析的边界。在许多情况下,例如对于Al₂O₃-ZrO₂-SiO₂体系材料,能谱分析给出的主元素含量与XRF荧光分析的结果误差仅在1%左右,其数据的可靠性已经得到了广泛验证。

这种定量能力解决了许多悬而未决的难题。以Al₂O₃-ZrO₂共晶组成为例,数十年的研究给出了十余组数据,但多数并非通过直接的定量显微分析测得。一些研究通过计算ZrO₂的体积分数再换算成质量比,但由于单斜与四方相ZrO₂的密度不同,引入了难以避免的误差。借助能谱仪直接测量共晶区域的元素含量,则显得更为简便和精确,最终将共晶点锁定在(44.3 ± 0.4)% ZrO₂。

精工博研测试技术(河南)有限公司(原郑州三磨所国家磨料磨具质量检验检测中心),专业的权威第三方检测机构,央企背景,可靠准确。欢迎沟通交流,电话19939716636

在进行这类高精度的微区定量分析时,对数据的审慎处理至关重要。主成分的测定结果或许相当准确,但微量元素的误差可能高达数倍。对非均匀材料进行面扫描定量,其结果理论上只能作为相对参考。所谓的“点”分析,实际上是直径约1微米的电子束激发样品表面一个微小区域后收集到的“取样体积”的平均成分。在高倍率下,荧屏上看似精准打在目标相上的一个点,其真实的激发区域可能已经波及了旁边的相界。

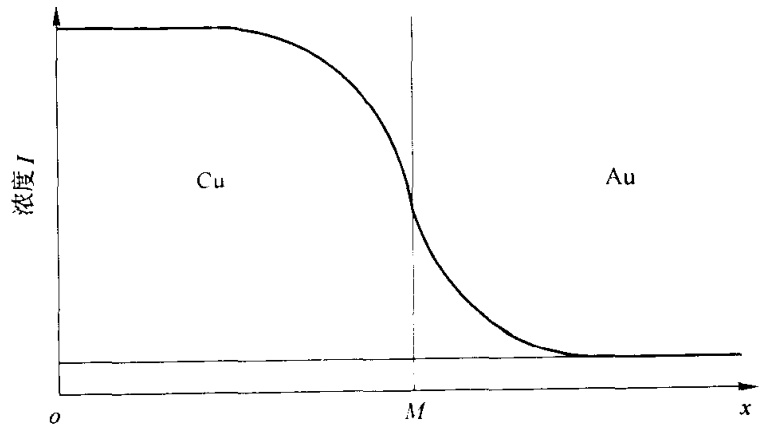

图0-b 表示互扩散固溶的Matano作图

这种取样体积效应,是解读界面成分数据的关键。以Matano作图法分析扩散偶为例,通过线扫描测量界面两侧的成分变化曲线,可以研究互扩散行为。但这条实测曲线是否真实反映了扩散?对于Cu-Au这种易形成合金的体系,结果或许可靠。但对于一些互溶度极低的陶瓷体系,例如备受争议的ZrO₂-莫来石固溶问题,情况就复杂得多。在两相界面附近进行测量,电子束很可能同时激发了两个相,得到一个看似“固溶”的混合成分。将这样的数据绘制成扩散曲线,并以此论证相间存在显著的互溶,显然是不够严谨的。可靠的结论,必须建立在对较大晶体中心点的精确测量之上,并对界面数据保持高度警惕。这恰恰凸显了专业分析与数据解读在材料科学研究中的核心价值。

首页

首页

检测领域

检测领域

服务项目

服务项目

咨询报价

咨询报价