硅酸二钙(Ca₂SiO₄),在材料科学领域通常简写为C₂S,是一种在高温工业中扮演着双重角色的化合物。它既是某些高性能材料中不可或缺的骨架相,也可能因其内在的不稳定性,成为导致产品失效的“破坏者”。这种矛盾特性源于其复杂的晶型转变行为,尤其是在冷却过程中,一场细微的晶体结构重排,可能引发灾难性的后果。

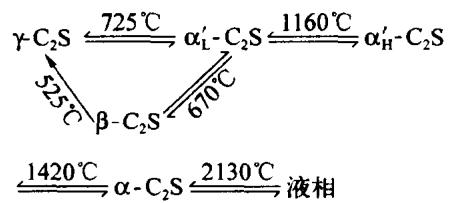

如同碳可以以石墨或金刚石的形式存在,硅酸二钙也拥有多种不同的晶体结构,即同质多晶体。目前已知的C₂S主要有五种晶型:α、α’H(高温α’型)、α’L(低温α’型)、β和γ型。这些晶型在不同温度区间内稳定存在,并随着温度变化而相互转化。其大致的转变路径和温度点如下:

在这一系列转变中,β型C₂S扮演了一个特殊角色。它并非热力学上的最终稳定态,而是一种介稳态。真正危险的转变,是从介稳的β型向最终稳定态γ型的演变。

β→γ的转变是单向且不可逆的。一旦形成γ相,它无法再自行变回具有优良性能的β相。这一转变通常在冷却至约525°C(有研究认为是600°C)时启动。

为何这一转变具有如此大的破坏力?答案在于密度的剧烈变化。β-C₂S的密度约为3.20 g/cm³,而γ-C₂S的密度仅为2.94 g/cm³。当β相转变为γ相时,晶体结构发生重组,导致体积出现约12%的剧烈膨胀。这种内部应力的突然释放,足以让原本致密的块状材料瞬间崩解为细粉,这一现象被称为“粉化”或“掉粉”。

有趣的是,在理想的平衡冷却条件下,α’L-C₂S在725°C时本应直接转变为γ-C₂S。然而在实际生产中,由于α’L-C₂S与β-C₂S的晶体结构和物理性质更为接近,系统倾向于“走捷径”,通过过冷至670°C左右先形成介稳的β-C₂S。这恰恰为后续的粉化埋下了隐患。

C₂S的晶型转变对两大工业领域——碱性耐火材料和硅酸盐水泥——的性能有着决定性的影响。

在高端镁砂等碱性耐火材料的生产中,工程师希望原料中的杂质SiO₂与CaO能结合形成高熔点的C₂S或C₃S相,这需要CaO与SiO₂的摩尔比大于2。这样可以避免形成低熔点相,从而提高材料的耐火度。然而,如果生成的C₂S在冷却过程中发生β→γ转变,那么整个耐火制品就会因为粉化而失去强度,前功尽弃。这对于高钙镁砂、白云石基耐火材料而言,是一个必须规避的重大技术风险。

在硅酸盐水泥工业中,情况则有所不同。β-C₂S是水泥熟料中的关键矿物相之一,它具有优良的水硬性(胶凝性),是水泥后期强度的主要来源。相比之下,γ-C₂S则完全不与水反应,没有任何胶凝活性。因此,若水泥熟料在冷却时发生β→γ转变,就意味着活性成分的损失,直接导致水泥质量下降。

为了抑制这种有害的晶型转变,工业界发展出两种核心策略。

第一种是动力学控制法,即通过急冷处理。在烧制完成后,让含有C₂S的熟料或制品快速通过600°C左右的危险温度区。这就像一场与时间的赛跑,目的是让β-C₂S“来不及”转变为γ-C₂S,从而将其以介稳态的形式“冻结”在室温。

第二种是热力学稳定法,即引入稳定剂。通过在原料中添加微量的特定氧化物,如P₂O₅、V₂O₅、Cr₂O₃或BaO等,让这些外来离子固溶进β-C₂S或α’-C₂S的晶格中。这些“杂质”能够从根本上改变晶体的能量状态,使得β相的结构变得更加稳定,从而抑制其向γ相转变的趋势。

无论采用何种工艺,对最终产品中C₂S的物相构成进行精确的分析检测,都是确保质量控制的关键环节。确认β相是否被成功保留,以及稳定剂的效果如何,都需要借助专业的物相分析与性能测试手段。

精工博研测试技术(河南)有限公司(原郑州三磨所国家磨料磨具质量检验检测中心),专业的权威第三方检测机构,央企背景,可靠准确。欢迎沟通交流,电话19939716636

首页

首页

检测领域

检测领域

服务项目

服务项目

咨询报价

咨询报价