在扫描透射电子显微镜 (STEM) 技术中,一束高度汇聚的电子束在样品表面进行光栅式扫描。当电子与样品实体发生相互作用时,探测器会收集由此产生的特定信号。这些信号的强度在样品的不同位置会因晶体结构、取向或成分的差异而变化,从而逐个像素地构建出反映材料特性的二维图像。STEM 的空间分辨率,其根本瓶颈在于聚焦探针束斑的尺寸。

与传统透射电镜 (TEM) 相比,STEM 的一个显著优势在于它无需成像透镜,从而规避了后者不可避免的色差问题,这一问题是限制 TEM 图像分辨率的关键因素。同时,STEM 对样品的厚度要求也相对宽松。当然,其缺点也同样明显:由于信号是串行记录的,图像采集速度较慢,获取单张图像通常需要数秒至数分钟。

在 STEM 中,根据所收集电子信号的不同,可以分为多种成像模式。例如,明场 (BF-STEM) 模式收集的是未经样品晶体衍射的直接透射电子。相应地,暗场 (DF-STEM) 图像则只收集被衍射的电子。尽管 STEM 与 TEM 的成像原理有所区别,但如果我们将 STEM 中的电子探测器视作 TEM 中的物镜光阑,两者在概念上便可等效——它们都位于物镜的后焦平面上(尽管 STEM 探测器并非物理实体)。

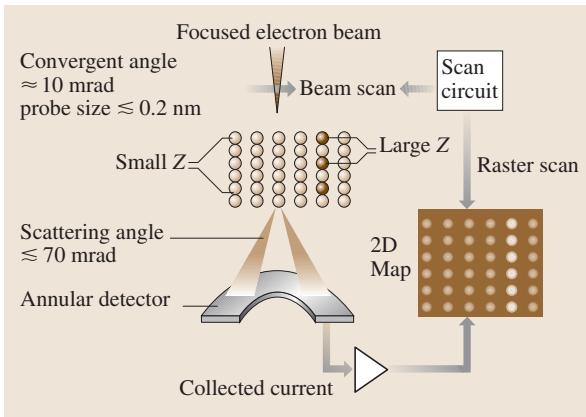

高角度环形暗场 STEM (HAADF-STEM) 技术则将 STEM 的能力推向了新的高度,它不仅能提供更高的分辨率,还能揭示样品的成分信息。如图1所示,HAADF-STEM 图像是通过位于物镜后焦平面的环形暗场探测器,收集高角度散射电子而形成的。其成像机制基于一个物理事实:当电子束沿着晶体样品的沟道方向入射时,一小部分电子会因与原子柱中原子的热振动作用而发生大角度(通常大于70 mrad)的非相干散射。

因此,在 HAADF-STEM 图像中,原子柱的位置会呈现为亮点,其亮度与该原子柱内原子的平均原子序数 (Z) 密切相关。正是由于这一特性,HAADF-STEM 也被称为 Z-衬度成像,使其成为一种极其强大的成分分析技术,尤其对于重元素的识别与分布分析更是得心应手。在理想条件下,HAADF-STEM 能够实现原子级的空间分辨率,但前提是样品必须足够薄(通常小于几十纳米),以避免电子束在样品内部的展宽效应。相较于高分辨透射电镜 (HRTEM),HAADF-STEM 对聚焦条件和样品厚度变化不敏感,这是一个巨大的实践优势,因为后两者恰恰是严重影响 HRTEM 相衬成像质量的关键变量。

图1 高角度环形暗场扫描透射电子显微镜 (HAADF-STEM) 设置示意图。由原子热振动引起的高角度散射电子被环形探测器收集,形成扫描图像。

图1 高角度环形暗场扫描透射电子显微镜 (HAADF-STEM) 设置示意图。由原子热振动引起的高角度散射电子被环形探测器收集,形成扫描图像。

要获得一张信噪比高、结果可靠的图谱,对样品制备、设备参数配置都有极高要求。这正是专业检测实验室的核心价值所在。 精工博研测试技术(河南)有限公司(原郑州三磨所国家磨料磨具质量检验检测中心),央企,国字头检测机构,专业的权威第三方检测机构,专业检测电镜分析与表面形貌表征,可靠准确。欢迎沟通交流,电话19939716636

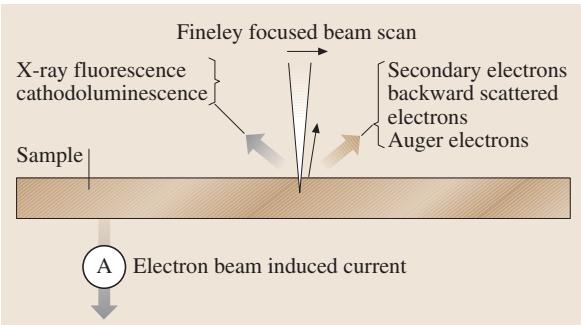

扫描式显微镜的典型代表是扫描电子显微镜 (SEM),其扫描探针是一束精细聚焦的电子束。如图2所示,当入射电子束轰击固体样品时,会激发多种形式的信号。一部分入射电子在损失大部分初始能量后,以几十电子伏特的低能量从表面逸出,这些电子被称为二次电子 (SE)。由于其在固体中极大的吸收截面,二次电子只能从样品极浅的表层逃逸。

另一部分电子则在几乎没有能量损失的情况下被背向反射,形成背散射电子 (BSE),或被样品吸收形成吸收电流。在电子能量损失的过程中,还会伴随产生X射线荧光或俄歇电子发射,这些信号对于元素分析至关重要。对于半导体样品,电子能量还可能转化为阴极发光 (CL),或者在表面层存在分离电子-空穴对的电场时,产生电子束感生电流 (EBIC)。

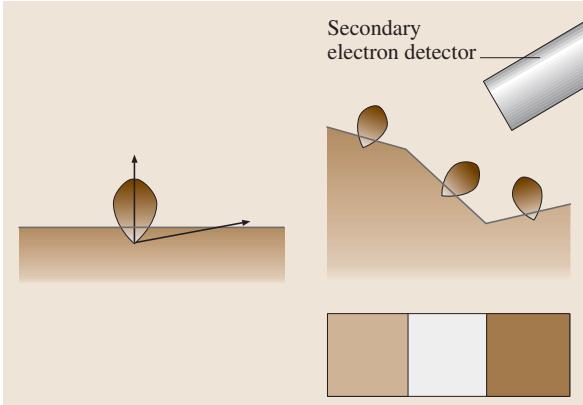

根据所探测信号的不同,SEM 拥有多种工作模式。最常见的当属二次电子成像模式 (SEM-SE)。如图3所示,二次电子的逸出概率与表面法线方向有关,这种差异使得当探测器倾斜放置时,能够产生反映表面粗糙度的形貌衬度。

图2 扫描电子显微镜中产生的各种信号

图2 扫描电子显微镜中产生的各种信号

图3 二次电子 (SE) 的逸出概率在表面法线方向达到最大,这构成了 SEM-SE 模式下形貌衬度的基础

图3 二次电子 (SE) 的逸出概率在表面法线方向达到最大,这构成了 SEM-SE 模式下形貌衬度的基础

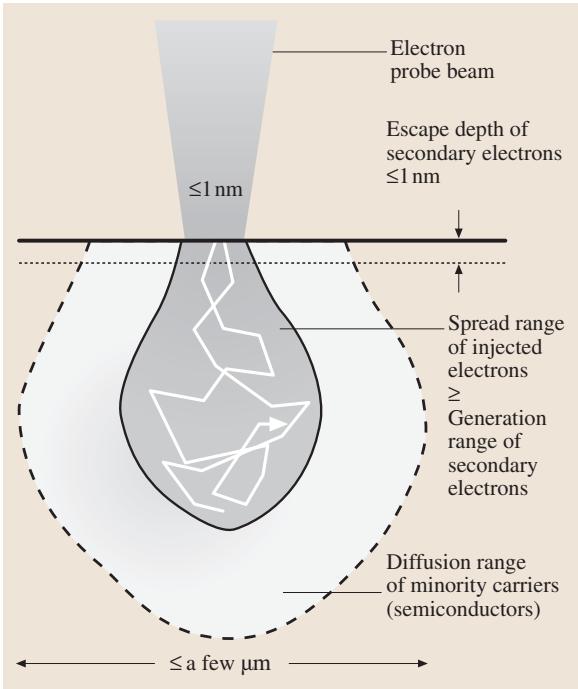

SEM的空间分辨率取决于所用信号的种类及其强度。如图4所示,入射电子在样品内部会经历纳米尺度的随机游走过程,其扩散范围随加速电压的升高而向深处扩展。为了让探针束斑尺寸成为 SEM-SE 分辨率的主导因素,通常会选择中等大小的加速电压以减小电子的横向扩散。在采用场发射电子枪的商用 SEM 中,其高亮度特性允许将探针束斑聚焦到极细,在 5 keV 加速电压下即可实现亚纳米级别的分辨率。SEM-SE 的分辨率由电子的扩散范围决定,而 SEM-CL 和 SEM-EBIC 的分辨率则因电子产生的载流子的扩散而进一步降低。进行 SEM 观测的样品必须具备一定的导电性以避免充电效应。对于非金属或非半导体样品,预先在其表面喷涂一层薄薄的金膜是常用的解决方法。

图4 决定 SEM 空间分辨率的因素

图4 决定 SEM 空间分辨率的因素

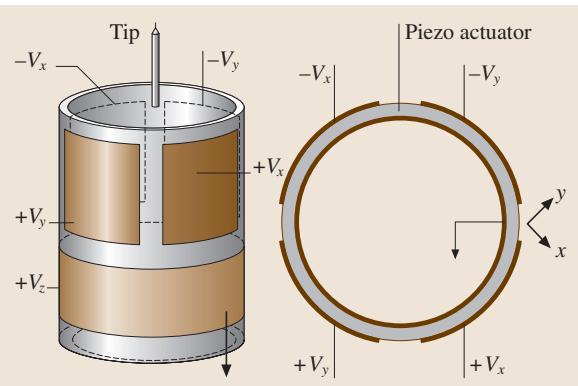

自扫描隧道显微镜 (STM) 问世以来,利用如图5所示的压电驱动器控制极其尖锐的探针,为在纳米尺度上研究材料开启了激动人心的机遇。至今,尽管大多数仍处于发展阶段,但多种扫描探针显微镜 (SPM) 的方案已被尝试。

图5 用于探针扫描的压电驱动器(管状扫描器)

图5 用于探针扫描的压电驱动器(管状扫描器)

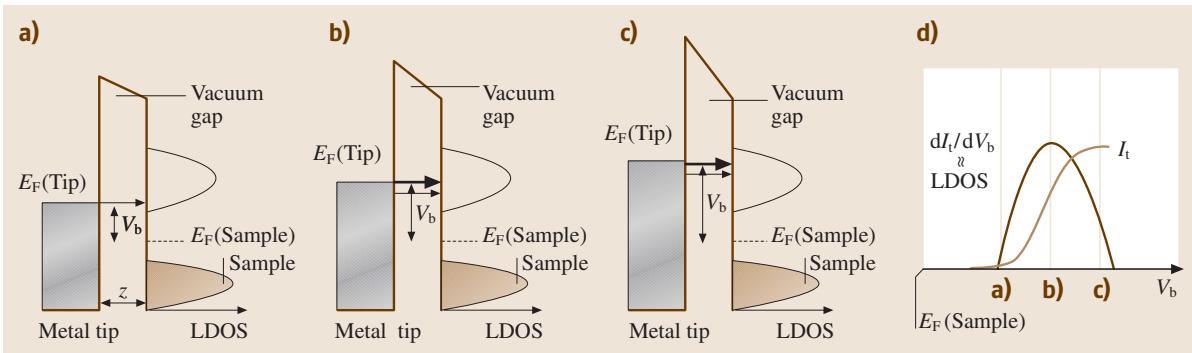

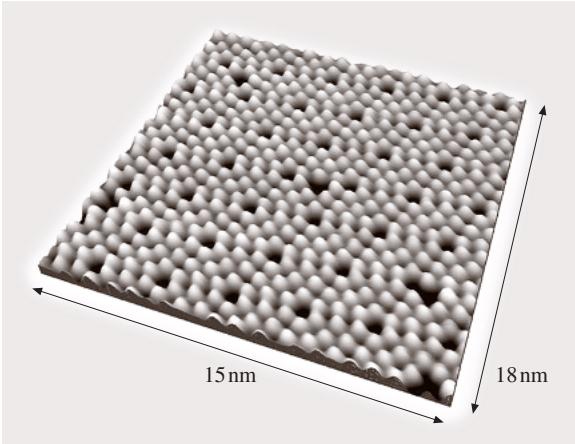

STM 的工作基础是量子力学中的隧道效应:在施加偏压的两个导电固体之间,当间距被拉近到约1纳米以内时,会产生隧道电流,且该电流对间距的变化极为敏感。图6(a-c) 展示了金属针尖与半导体样品之间的这种情况。如果探针针尖(通常是电化学腐蚀的钨针)足够尖锐,隧道电流将被限制在针尖正下方一个极小的区域内(小于0.1纳米)。通过扫描样品表面,并记录用于维持针尖-样品距离(更精确地说是维持隧道电流)恒定的压电驱动器电压信号,我们便能获得如图7所示的表面形貌二维图像。

图6 金属针尖与半导体样品间的真空隧穿效应,同时也阐释了扫描隧道谱 (STS) 的原理

图6 金属针尖与半导体样品间的真空隧穿效应,同时也阐释了扫描隧道谱 (STS) 的原理

图7 Si(111)-7x7 表面的 STM 图像

图7 Si(111)-7x7 表面的 STM 图像

STM 图像通常也强烈地反映了表面电子的局域态密度 (LDOS),隧道电流同样依赖于此。这一事实催生了一种独特的分析方法——扫描隧道谱 (STS),用于评估样品的电子学性质。图6阐明了 STS 的原理,其基础是大部分外部偏压施加在真空隙上,电子隧穿遵循能量守恒,从已占据的电子态隧穿到空的电子态。如图6(d)所示,隧道电流 It 随偏压 Vb 变化,其对 Vb 的导数近似代表了局域态密度。

原则上,只要电流能被限制在针尖下方,STM 实验可以在大气环境中进行。但为了获得可重复的结果,绝大多数研究都在超高真空下对洁净表面进行。理想的样品表面应具有原子级平整度及原子高度的台阶;否则,在粗糙表面上,针尖的形状会与图像发生卷积,产生虚假的表面形貌。

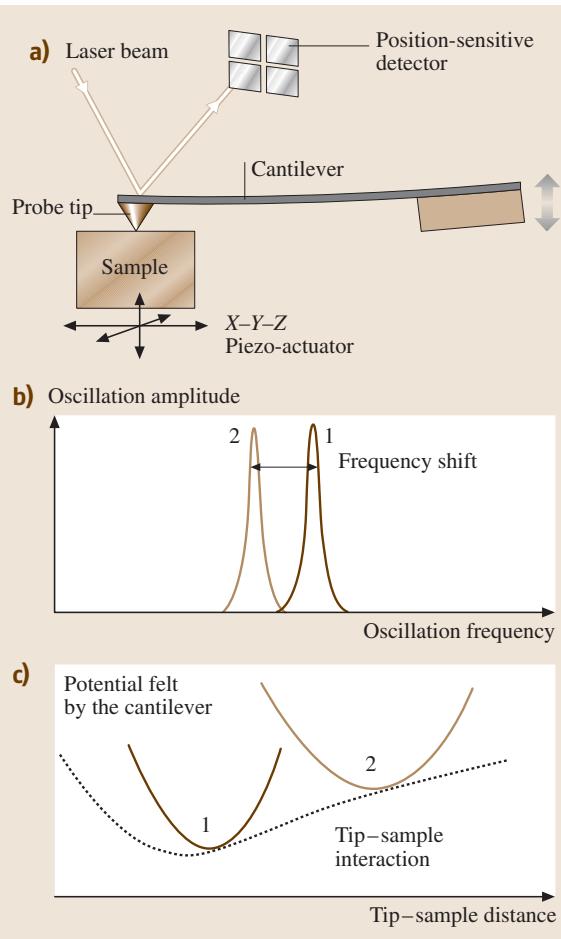

原子力显微镜 (AFM) 使用一个安装在悬臂梁上的尖锐探针,如图8所示。当样品与针尖足够接近时,样品会对悬臂梁施加一个短程力,这包括源于范德华相互作用的吸引力、源于泡利不相容原理的排斥力,以及多变的化学成键力。力也可能是长程的,如库仑相互作用。最简单的接触式 AFM 通过光学或电子学方法探测力引起的悬臂梁偏转。

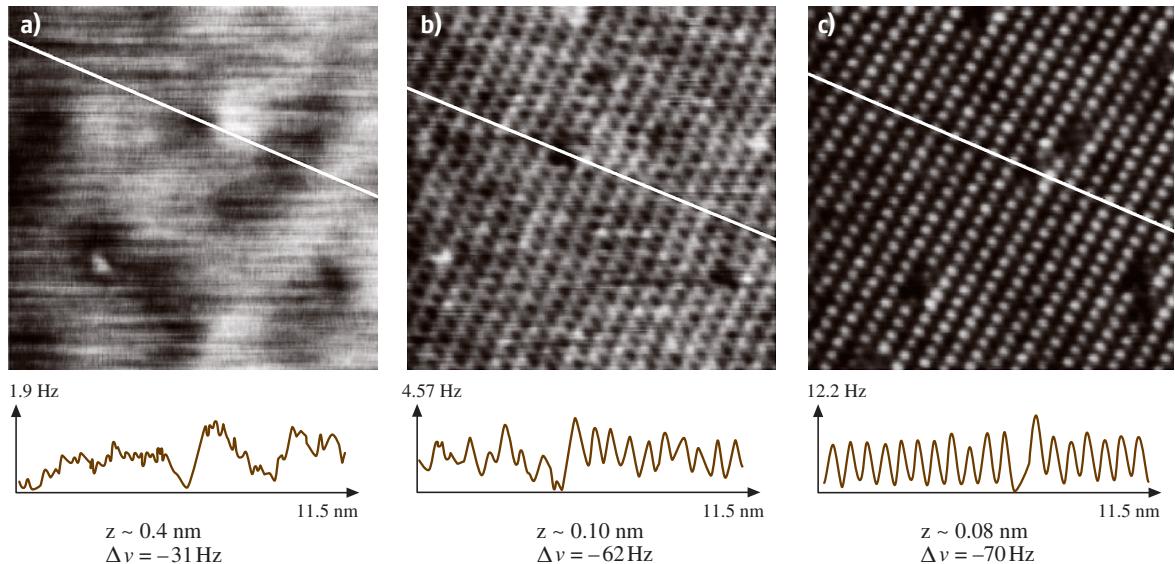

近年来,非接触式 AFM (NC-AFM) 在以可与 STM 媲美的原子分辨率对固体表面成像方面取得了巨大进展。探测原子力的常用技术是测量悬臂梁共振频率的漂移,该漂移是由样品与针尖之间的非线性力作用引起的(图8)。在目前最先进的仪器中,横向和垂直分辨率分别可达 10 pm 和数个 pm。图9展示了一组 GaAs 表面的非接触式 AFM 图像。当样品与悬臂梁针尖的最近距离 z 小于约0.1 nm 时,可以获得原子级分辨率(图 b 和 c)。而在稍大的接近距离下获得的模糊衬度(图 a),被认为指示了样品表面下方存在带电缺陷。

图8 非接触式原子力显微镜 (AFM) 原理。(a) 样品对悬臂梁顶端的探针施加力,其偏转在此例中通过光学杠杆法检测。(b) 悬臂梁被驱动在其共振频率下振荡。© 由于针尖与样品间的非线性相互作用,共振频率随针尖-样品距离而改变。

图8 非接触式原子力显微镜 (AFM) 原理。(a) 样品对悬臂梁顶端的探针施加力,其偏转在此例中通过光学杠杆法检测。(b) 悬臂梁被驱动在其共振频率下振荡。© 由于针尖与样品间的非线性相互作用,共振频率随针尖-样品距离而改变。

图9 p-GaAs(110) 表面的非接触式 AFM 图像。ξ 表示样品与针尖之间的最近距离,Δν 表示悬臂梁共振频率的漂移。p-GaAs(110) NA = 1.4×1019 cm-3。

图9 p-GaAs(110) 表面的非接触式 AFM 图像。ξ 表示样品与针尖之间的最近距离,Δν 表示悬臂梁共振频率的漂移。p-GaAs(110) NA = 1.4×1019 cm-3。

扫描近场光学显微镜 (SNOM) 通过利用倏逝场来突破光学显微镜的衍射极限。倏逝场由一个与样品非常接近的探针产生和/或探测。通常,探针由顶端带有微小孔径的镀金属光纤制成。探针-样品的距离可以通过 STM 和 AFM 中使用的相同技术来控制。SNOM 有多种方案,其中两种基本方案是:其一,由光纤引导的光通过孔径在高度局域化的区域内照亮样品,散射或发射的光由探针自身收集或由光电传感器作为远场光探测。其二,放置在光学平坦玻璃上的样品由全内反射光的倏逝波照亮,探针收集二次光,或者光电探测器感知由探针紧邻物体存在而引起的总反射光强度的变化。最近,利用宏观光照射金属针尖以利用其增强的光学场,进行无孔径 SNOM 的尝试也屡有报道。无论如何,目前的空间分辨率被限制在几十纳米。SNOM 是一项迅速发展的技术,因为它对材料的适用性广泛,不受电导率等样品性质的限制,并且测试环境灵活。

场离子显微镜 (FIM) 是一种原理与前述显微镜完全不同的设备。在其基本设置中,样品是一个金属针,其顶端被原子级地削尖,曲率半径为 50-100 nm,这样施加在样品上的电场就会集中在原子台阶的边缘。样品面向一个距离针尖约 5 cm 的磷光屏。为了获得图像,少量惰性气体(通常是氦气,约 10-3 Pa)被引入容纳样品和屏幕的超高真空室中,然后对样品施加正偏压(相对于屏幕)。被电场极化的惰性气体原子被静电吸引到针尖,并进一步迁移到电场集中的台阶边缘。当偏压足够高(几十 V/nm)时,惰性气体原子中的一个电子会通过量子隧穿效应进入针尖,从而在台阶边缘形成一个带正电的离子。形成的离子立即被样品和屏幕之间的强电场排斥,并开始沿电场线方向向屏幕加速。由于电场从针尖径向发出,撞击在屏幕上的离子斑点分布,便构成了样品针尖上台阶边缘原子的高度放大图像。通常,在磷光屏前会放置一个微通道板以增强信号。样品可以冷却到低温以抑制表面的热原子运动。如果与原子探针技术相结合,FIM 对于元素分布的三维微观分析非常有用。

首页

首页

检测领域

检测领域

服务项目

服务项目

咨询报价

咨询报价